|

Сергей Роганов, писатель, публицист, автор множества статей и книги

«Евангелие человекобога. Посмертно. Собственноручно», кандидат

философских наук, член Российского комитета по биоэтике и ведущий

программы Memento mori, о том, что ожидает всех нас. Предмет его

занятий, если говорить совсем коротко, — смерть. Точнее, феномен

старения и смерти в современной культуре. Его воззрениями на этот

волнующий предмет и поинтересовался наш корреспондент, тем более что

Роганов не просто «профессионал» в вопросах культурного статуса смерти,

но и мыслитель-одиночка, не вписывает себя ни в одну культурную нишу и,

следовательно, на каждую из них и на связи между ними смотрит извне. Сергей Роганов, писатель, публицист, автор множества статей и книги

«Евангелие человекобога. Посмертно. Собственноручно», кандидат

философских наук, член Российского комитета по биоэтике и ведущий

программы Memento mori, о том, что ожидает всех нас. Предмет его

занятий, если говорить совсем коротко, — смерть. Точнее, феномен

старения и смерти в современной культуре. Его воззрениями на этот

волнующий предмет и поинтересовался наш корреспондент, тем более что

Роганов не просто «профессионал» в вопросах культурного статуса смерти,

но и мыслитель-одиночка, не вписывает себя ни в одну культурную нишу и,

следовательно, на каждую из них и на связи между ними смотрит извне.

— Сергей Валерьевич, вы утверждаете, что биоэтика и биотехнологии

предлагают сегодня совершенно новый образ смертного человека. В чём его

новизна? Что, по-вашему, отличает этот образ от того, что предлагался,

скажем, классической медициной или классической философией?

—

Скажу сразу, что философы XIX—XX веков, в том числе и постмодернисты,

никогда, в отличие от биоэтики, не ставили вопрос о критериях смерти

человека.

Об этом не говорила ни одна философская школа: ни Камю, ни Хайдеггер,

ни экзистенциалисты, ни Сартр, ни Кафка, ни Достоевский, ни Ницше, ни

Деррида, ни Бодрийяр, ни Фуко.

Биоэтика — по крайней мере как утверждают некоторые её

отцы-основатели, в частности американский учёный-медик Артур Кеплен, —

возникла, собственно, из споров о критериях смерти.

— А когда вообще впервые заговорили о критериях смерти как о проблеме?

—

Здесь интересная история связана с советским академиком Владимиром

Неговским. В 30-е годы он создал лабораторию по исследованию процессов,

сходных с умиранием и смертью, и предложил миру реаниматологию —

принципиально новое направление в медицине. Неговский — первый в мире

человек, который «препарировал» событие смерти. Он первый разделил

процесс умирания на стадии и ввёл такие понятия, как биологическая

смерть, клиническая смерть, агония, предагония, кома, коллапс... Он

разделил смерть на клиническую и биологическую — на обратимую и

необратимую.

В 1959 году два француза, Моллар и Гуллон, описали клинический

случай запредельной комы. Это такое состояние, когда мозг погиб — в

результате, скажем, инсульта, разрыва сосуда или какой-то травмы — и

существование организма можно поддерживать с помощью аппаратов

искусственного дыхания (кстати, его создатель — Брюхоненко, у которого

Неговский стажировался и вместе с которым он начинал работать),

искусственного кровообращения. Всё можно поддерживать: и дыхание, и

кровообращение, но вернуть человека из комы нельзя.

Клиническая трансплантология в 50-е делала первые робкие шаги. В начале

1960-х южноафриканский врач Бернар сделал первую успешную пересадку

сердца. Тогда-то о проблеме и начали задумываться американцы. В 1968

году знаменитая специальная комиссия Гарвардской медицинской школы,

состоявшая из врачей и юристов, предложила критерий смерти мозга как

принципиально новый критерий смерти наряду и наравне с традиционным её

критерием — смертью биологической.

Задача была в том, чтобы защитить молодую, только нарождавшуюся

трансплантологию от давления общества, от слишком пристального

контроля. Тогда были ещё свежи в памяти медицинские эксперименты

нацистов и, конечно, прокурорский надзор был очень силён. И я думаю,

что термин «смерть» здесь прозвучал, чтобы защититься от вмешательства

юристов. Таким образом, стало возможным констатировать смерть человека

на основании либо критерия «биологическая смерть», либо критерия

«смерть мозга».

Советская медицина по этому пути не пошла. Она ограничилась

исследованием клинической трансплантологии почек и вообще тканей,

которые можно было взять непосредственно от трупа. А в мире разные

страны постепенно принимали этот критерий, но тоже не везде всё

складывалось легко. Например, в Японии после опытов одного хирурга его

в чём только не обвинили и наложили на эту тему табу, которое было

снято только в начале 1990-х.

В России в 1992 году был принят закон о трансплантологии,

который узаконил критерий «смерть мозга». И с этого момента стала

развиваться большая трансплантология, то есть пересадка и сердца, и

лёгких, и печени, и селезёнки, и всего, чего только можно.

Но уже с самого появления этого критерия, во время работы Гарвардской

медицинской школы, возникли философские споры. И что самое любопытное,

они сразу — намеренно и очень жёстко — дистанцировались от современной

философии. Вплоть до того, что один из отцов-основателей биоэтики Клод

Бернар сказал, что понятие смерти — это понятие строго биологическое и

имеет отношение только к медицине и к биологии. А другой, Алан Шемон,

очень известный калифорнийский нейрохирург, — вначале он был

сторонником критерия смерти мозга, а потом стал его ярым противником, —

так вот, он такие понятия, как «смерть личности», наряду со «смертью

истории» и «смертью социума», называет буквально «стряпнёй», которой не

место в медицине и в биоэтике.

Философия, в частности постмодернистская, отплатила тем же. За

всё время гигантских дебатов по всему миру о критерии «смерть мозга» и

о «новой» смерти человека постмодернисты никогда не принимали в них

участия и ни о чём не высказывались. И вот что парадоксально: когда

открываешь книги самих биоэтиков о понятии смерти человека, видишь: они

пытаются говорить об этом так, будто не существовало ни Декарта, ни

Гегеля...

— Но что тут могут предложить сами биоэтики?

— А у них

получается — и они сами это прекрасно понимают, — что проблему понятия

смерти они подменили проблемой понятия её критериев. То есть

отождествили критерии и само понятие смерти!

Это был фундаментальный поворот: впервые за многовековую историю

существования христианской цивилизации (не будем сейчас пускаться в

дохристианские времена) смерть сознания стала критерием смерти

человека. Этого никогда не было. Тот же Неговский говорил: критерий

смерти человека — это, конечно же, смерть сознания. Из известных людей

в этом смысле высказывался Шварценберг, бывший министр здравоохранения

Франции, — кстати, это стоило ему поста министра; знаменитый английский

биолог Лайелл Уотсон, написавший в 60-е книгу «Ошибка Ромео» (она

переведена у нас) — обо всех ошибках, недоразумениях, которые

преследовали врачей и естествоиспытателей в исследовании критерия

смерти и попытках зафиксировать смерть человека, — тоже говорил о том,

что критерием смерти человека может быть именно смерть сознания, но не

телесные характеристики.

— Вы сказали, что биоэтики подменили понятие смерти понятием её критериев. И что они упустили?

—

Они попали в ту же ловушку, что и традиционная философия или сторонники

традиционного критерия смерти: биологическая смерть — это так

называемый кардиопульмонологический критерий, остановка сердца и

остановка дыхания. Но, извините, а как же тогда летаргический сон?

Очень интересный, между прочим, феномен; именно летаргическому сну мы

обязаны сонетами Петрарки — они появились после того, как он пролежал

день или два в ожидании собственных похорон.

Здесь, конечно, вопрос очень глубокий. Они пытаются говорить о смерти

человека и вместе с тем редуцируют самого человека к набору

организменных, биологических характеристик. Также и философия — скажем,

Хайдеггер — рассуждает о смерти как биологическом явлении, но никогда

не говорит о смерти сознания, личности. Для философов размышления о

смерти — это всегда речь о «человеке перед лицом смерти», о человеке,

«заглядывающем на смерть», как заметил Деррида. Но они никогда не

пытались умереть действительно и понять, что это значит. Любоваться —

да, бояться — да, бежать — да, а вот ты возьми и умри и подумай: «Что

ТАМ?»

— То есть опыт умирания как такового — не страха перед смертью, не

вытеснения её, а именно вхождения в неё — остался, по-вашему,

непроговорённым?

— Именно так. Но здесь я имею в виду

традиционные философские школы, прежде всего континентальную

европейскую философию: экзистенциализм, Хайдеггер, герменевтика и т.д.

Правда, были ещё мистики, теологи… Но это другая культурная форма,

философия этим не занималась.

Смерть как точка — мгновенное, необратимое прекращение

жизнедеятельности организма или важнейших психофизиологических функций

— появляется в Новое время, закладывается отцом рационализма Декартом и

оформляется Просвещением. Декарт всё совершенно чётко разделил: он

сказал, что существует дуализм «мышление — тело». Мышление для него —

обратите внимание, это очень важно — неподвластно смерти. Ей подвластно

только тело.

Конечно, это шаг к концепции биологической смерти. Далее, совершенно

непонятно, каким образом в его дуализме взаимодействуют мышление и

тело. И как возможно прекращение этого объединения? Только как

мгновение.

В подробности загробного существования Декарт не вдавался. А это вопрос крайне важный.

— То есть для него область рассуждений кончалась там, где наступала

точка расставания сознания с телом, раз — и всё, и дальше говорить не о

чем?

— Да, дальше говорить не о чем. Организм он, как

рационалист, в той или иной мере уподоблял машине. Соответственно,

умирание тела сродни угасанию тепловой энергии.

В эпоху Просвещения оформляется атеизм. Загробный мир рушится

полностью, начинаются издевательства над христианским Богом — и в

результате утрачивается очень важный момент.

В данном контексте дело не в том, верили христиане в загробное

существование или нет. Для них вообще, по-моему, вопрос так не стоял.

Они с этим жили, да и всё. А вот обратите внимание, что в христианской

теологии была не одна смерть, а две. «Смерть первая» — это и в

Евангелии есть, — когда душа покидает плоть, а «смерть вторая» — после

всеобщего воскрешения на Страшном суде. Так вот, этот путь загробного

существования очень важен, потому что он структурирует душу и очищает

её.

То есть смерть — это процесс. Она осмысленна. Это не угасание, но

обогащение, очищение… Когда отбросили загробный мир, смерть

превратилась в математическую точку. И что самое интересное, вот эта

точка — назовём её современным термином «биологическая смерть» —

оказалась символом бессмертия свободного индивида. Потому что сама

смерть исчезла.

Человек смотрит на эту смерть как языческие человекобоги: он

может её принять, может отклонить, он её рассматривает — но она его не

формирует.

И вот что ещё очень важно. Я в своё время задавался вопросом —

почему всё-таки критериями смерти человека стали именно сердце и

дыхание? Понятно, что эти критерии возникли с формированием зрелых

религий. Я начал искать материалы по истории критерия смерти человека и

обнаружил, что этим вопросом практически никто не занимался.

Русский философ Борис Вышеславцев в статье «Значение сердца в религии»

пишет: сердце — это вместилище всего в человеке. Ему приписываются и

определённые эмоции, и сознание. И в христианской теологии,

оказывается, смерть сознания, смерть мозга, тоже присутствует — как

остановка сердца. А дыхание — это душа, она бессмертна.

А что же сделал философский человекобог? У него бессмертным

стало мышление! Гегель сказал: «Мышление — это отблеск божественного».

Ни один философ не ставил вопрос «А моё мышление умирает?». Заметьте: у

Кьеркегора — «болезнь к смерти»; у Хайдеггера — «бытие к смерти», у

Фрейда — «влечение к смерти», у Унамуно — «нужда в смерти»… Вот этот

предлог: «в», «к», «на» — он всегда держит человека на расстоянии от

смерти. Эта точка — там, а я — здесь.

Философия до сих пор страдает этим бессмертием, этой разделённостью мышления и тела и не хочет этого замечать. Она устраняется.

Единственный, с моей точки зрения, философ, который глубоко

сформулировал эти вопросы, прочувствовал их и понял, — это Гегель

периода «Феноменологии духа». У него смерть стала процессом,

самоопределяющим пределом. Только когда ты абсолютно выходишь за свои

пределы, но удерживаешься в себе, ты растёшь и движешься дальше.

Вторым человеком, который глубинным образом прочувствовал

вопросы нового, индустриального богочеловека, был Фёдор Достоевский. У

него сформулирована парадигма вызова смерти, бессмертия и смысла смерти

для человека, которая так и осталась никем не продуманной.

Вспомним инженера Кириллова в «Бесах» — логического самоубийцу. Он

говорит: если Бога нет, тогда я — бог. Но если так, то вся воля мира —

моя воля. А высший акт утверждения моей абсолютной воли — убить самого

себя. И стать богом. И воскреснуть богом. Вот чего хотел Кириллов,

когда стрелял в себя. И подлец Верховенский всё это великолепно понял.

Но Кириллов незадолго перед самоубийством произнёс пассаж,

проанализировав который можно сейчас увидеть парадигму современных

проблем: старение общества, снижение рождаемости, эвтаназия…

Кириллов говорит: да, конечно, я ещё бог поневоле, я вынужден

взять пистолет и застрелить себя, чтобы доказать, что я — бог. Но в

будущем человек поймёт и осознает, что он смертен весь, без

воскресения, и примет смерть гордо и свободно, как прежние боги. И сама

эта мысль настолько изменит человека, что он даже переродится

физически. А я должен открыть дверь и спасти мир.

Вот мы сейчас говорим о нанотехнологиях, о трансгуманизме, о

генной инженерии, стволовых клетках — это же физическое перерождение!

Церковь говорит трансгуманистам — сторонникам нового, технологического

бессмертия руками медицинских технологий: вы что, хотите поиграть в

человекобога? А те отвечают: да, мы человекобоги. А что же вы тогда

бежите за бессмертием? Вспомните Достоевского! Вы же должны вроде бы

принять смерть, как прежние боги? Вы же переродились физически! Что же

вы её не принимаете?

— Вы писали, что привычные формы танатологического дискурса первой

половины ХХ века сегодня уже вытесняются вопросами типа «Каков смысл

моего старения?», «Почему люди стареют?», «Как я могу постареть и

умереть, то есть исчезнуть?»…

— Дело в том, что во второй

половине ХХ века, особенно в последние 10—20 лет, возник феномен, не

виданный в истории человечества вообще никогда: старение обществ. На

Западе сейчас вовсю говорят о том, что кризис среднего возраста

сдвигается к отметке 60 лет. 60—70-летние ходят на курсы

переквалификации, ездят по миру… Это мощнейшая проблема для всех

обществ, независимо от культур. И в Штатах, и в Европе, и в Японии

думают — а кто, собственно, станет в будущем кормить это стареющее

общество? Кто будет заниматься его воспроизводством?

Поскольку это феномен совершенно невиданный, никто не может внятно

осмыслить то, чем европейская философия не занималась никогда:

онтологию старения и старости. Для континентальной философии старость —

угасание, последовательное выключение из социальных процессов и,

оборотная сторона медали, резкое снижение рождаемости во всём мире.

Единственный из отцов-основателей европейской философской

культуры ХХ века, кто видел это и сформулировал соответствующие

вопросы, был Зигмунд Фрейд. Он обратился к исследованиям и биологов, и

философов жизни с простым вопросом: откуда взялась смерть?

Оказывается, она возникла в процессе эволюции, на этапе появления

многоклеточных организмов. Они, в отличие от одноклеточных, не делятся.

У них половое размножение, оно и включает механизмы старения. Только

поэтому организмы в конце концов исчезают.

Снижение рождаемости и старение обществ — две стороны одной медали. Мы

уже не хотим рожать, мы теперь можем даже пересадить плод в

искусственную матку и там его выращивать и придём к этому; мы вместо

пяти-шести детей имеем одного-двух, максимум трёх, то есть мы

максимально отодвигаем начало механизмов старения. Вплоть до того, что

существует, оказывается, такой сервис (когда я узнал, поразился):

кастрация как прекрасное омоложение организма! Серьёзно! И этим

пользуются.

Значит, в отношении феномена смерти наше время задаёт

совершенно иной дискурс, совершенно иную точку отсчёта. Рассуждать о

смерти теперь — значит думать о том, когда включаются мои собственные

пределы, мои механизмы старения — заметьте, необратимые. Да, их

включение можно откладывать, но оно неизбежно.

Здесь мы можем перейти к отправным точкам моего подхода.

В современном мире существует страшная дифференциация. Есть, с одной

стороны, биоэтика, с другой — традиционные философские школы:

постструктурализм, экзистенциализм, феноменология, аналитическая

философия, философия языка, прагматизм… В Штатах они активно включились

в процесс осмысления смерти, появились книги и даже учебники. Но

континентальная философия от этого дистанцирована. С третьей стороны,

есть теология, медицина, культурология…

— Нет, значит, диалога между представителями разных специальностей?

—

Он как бы есть, но формальный. Нужно говорить о новой парадигме

человека смертного — который должен стареть, потому что он рождает,

даёт жизнь чему-то. Давая жизнь чему-то, он уходит. Но не просто

угасает, а преображает себя, самоопределяется тем, что он уходит. Но ни

одна философская система не занялась осмыслением этого процесса.

Я приезжаю к биоэтикам и пытаюсь говорить на языке биоэтиков: о

критериях смерти мозга. И оказывается, что критерий — штука подвижная.

Вообще сейчас понятие смерти с научной точки зрения — это отнюдь не

мгновенное необратимое прекращение функций. Этот процесс, причём с

весьма размытыми параметрами, сродни синдрому. А окончательную точку на

нём ставит врач, технология, природа… Так что ничего здесь простого

нет. Прихожу к медикам — пытаюсь говорить на их языке. Прихожу к

философам — пытаюсь говорить на их языке...

— Выходит, вы имеете три разных языка и ни одного общего?

— Вот именно. И возникает вопрос: каким образом всё то, что я сейчас крупными мазками очертил, можно свести воедино?

С моей точки зрения, стратегически сейчас это реально сделать

только в форме эссеистики, свободного рассуждения. Чем я, собственно, и

занимаюсь.

Я предложил: давайте начинать разговор о феномене смерти. Это

сложная культурная конструкция, структурными элементами которой

являются и критерии смерти, и понятие её, и представления о ней, и

ритуалы, и образы в живописи и т.д. Ядро этой конструкции — понятие и

критерий смерти. То есть что мы называем мёртвым, а что живым? Кроме

того, как возможна, говоря философским языком, онтология или метафизика

старения и смерти вследствие старения? Метафизики и онтологии старения

я сегодня пока не вижу.

До недавних пор психологией старого человека, психологией

старения никто не занимался. Психология концентрировала свои усилия на

младенчестве, детстве, взрослении, образовании, карьере, социализации,

успехе, продвижении… А стукнуло 45 — всё, до свидания.

А как же кристаллизованный интеллект, мудрость? Это вообще к 60 только начинается…

Теперь исследования стали появляться. Уже 15 лет существует «Мид-Мак» —

программа Middllife фонда Макартура, который собрал 15 учёных из разных

стран (Россия там не присутствует) — психологов, геронтологов,

биологов, которые этим занялись. Сейчас по всему миру: и в Англии, и в

Европе, и в Штатах — создаются центры по изучению старения — ageing

studies. But where are ageing studies in Russia? У нас вся эта

проблематика даже не в зачаточном, а, я бы сказал, в противозачаточном

состоянии.

Биоэтика в России существует в виде комитета при комиссии по

делам ЮНЕСКО — уважаемые люди, но они, похоже, никакого действия

оказать не могут, потому что не имеют представления о том, что это

вообще такое — изменить законодательство, общественное сознание… Есть

федеральный центр по исследованию старения и бессмертия, но если я у

них на сайте этого центра нахожу баннеры и ссылки на какие-то центры,

которые сейчас предлагают всем сняться с якоря, отправиться в Индию и

стать земными бессмертными, — извините меня, пусть этот федеральный

центр кушает федеральные деньги.

— Так-таки ни один мыслитель в нашем отечестве вопросами смерти не задавался?

—

После Достоевского я бы назвал Генриха Батищева и Эвальда Ильенкова.

Ильенков в «Космология духа» попытался осмыслить: а зачем же смерть в

этом мире? И знаете для чего? Мы создадим такой заряд энергии и взорвём

такой взрыв, который станет новым вселенским взрывом. Мы все погибнем,

но новый взрыв родит новое человечество. Вспомните Достоевского —

«положить предел себе», Гегеля — это гегельянская линия… Впрочем, он

сам назвал это фантасмагорией.

Есть интересная книга Сергея Ованесова — «Философская

суицидология», но он это рассматривает в традиционном историческом

контексте: отношение философии и философов к самоубийству. Впрочем, он

глубоко православный человек, поэтому и контекст соответствующий. Есть

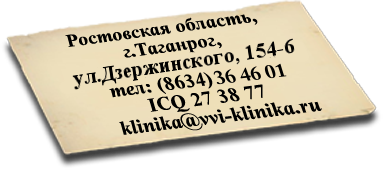

Татьяна Мордовцева в Таганрогском университете — она сейчас двинулась в

трансформацию феномена культа: мумии, мумификация, Ленин...

Были попытки сформировать философскую танатологию, во главе с

питерским философом Андреем Демичевым, — в основном они строились на

переводной литературе и в постмодернистском ключе: смерть того, смерть

сего… После смерти Демичева это, кажется, не получило продолжения.

Я выступал в Штатах, в Вашингтонском университете, с докладом

«Достоевский и современный вызов биоэтики» и пытался сформулировать,

как же всё-таки принять смерть, особенно в связи с критерием смерти

мозга. В Штатах об этом можно говорить, они слушают, но едва заходит

речь о метафизике старения, о смерти как процессе, который включает в

себя и старение, и умирание, и исчезновение, — начинается

сопротивление.

— Что бы вы всё-таки предложили в практическом смысле?

— По

большому счёту надо начинать с создания некой организации — скажем,

центра по изучению современного феномена старения и смерти. Привлечь

туда биологов, нейробиологов, людей, которые занимаются проблемами

старения, биологией старения, феноменом продления жизни, связанных с

этим современных биомедицинских технологий; феноменом старения общества

и — в этом контексте — естественной смерти. Понятой притом не как

мгновение, но как процесс, который начинается и раскрывает себя в

старении… Здесь закладывается совершенно другая парадигма. Пора

поставить вопрос о пределах человека.

Я один этого не потяну, я плохой организатор и вообще

индивидуалист. Я просто это понимаю, но когда я представляю себе, через

что нужно пройти, чтобы нечто подобное создать… Конечно, всё упирается

в средства. А кто их даст сейчас?

В своё время я назвал эту ситуацию «бездомной смертью»: проблема как бы есть, а позиционировать её негде.

Беседовала Ольга Балла

|